甘いものがやめられない

実はこれ、カラダからのSOSです

そしてその大きな原因はビタミンB6の不足

そう

決して「私が根性なしだから」とか「誘惑に負けてしまう弱さ」が原因じゃないんです

カラダの仕組みを知って腑に落ちると、自分を責めなくても良くなります

実は私も甘いものが食べたくなるのはカラダの仕組みだったんだ!って知るまでは

ずーーっと「意思の問題」だと思ってたんです

同じように思ってて「何度もやめようと思ってるのに止められない私はダメ人間だヮ」とか「今回こそって気合を入れたのに何かに導かれるようにお菓子を買ってしまった…」

って方がいらっしゃったら知ってほしい

大丈夫!カラダの仕組みがわかれば案外お菓子止めるのは簡単なんです!

自分との約束を守れた時って本当に気分がいいものですよね 大丈夫!守れるようになります

それにはまず仕組みを知ること、とっても大切です

そもそもお菓子が食べたくなる原因って何でしょう?

お菓子が食べたくなる原因がわかると「どうやったら楽に止められるの?」が見えてきます

その原因は エネルギー不足 これにビタミンB6が大きく関わっているんです

今回はビタミンB6不足を中心にお菓子が食べたくなる原因(エネルギー不足)をお伝えしていきますね

●エネルギー不足と甘いもの欲の関係

1.筋肉量が減ると血糖値(エネルギー)をうまく保てなくなる

⇒エネルギー不足が起こる⇒一気にエネルギーを上げてくれるお菓子が食べたくなる

2.血糖値(エネルギー)が下がり過ぎる

⇒エネルギー不足が何度も起こる⇒一気にエネルギーを上げてくれるお菓子が食べたくなる

3.セロトニンやドーパミンが作られにくくなって幸せを感じにくくなる

⇒脳内でドーパミンを分泌して一時的な快感や幸福感を得るためにお菓子が食べたくなる

●エネルギー不足とビタミンB6の関係

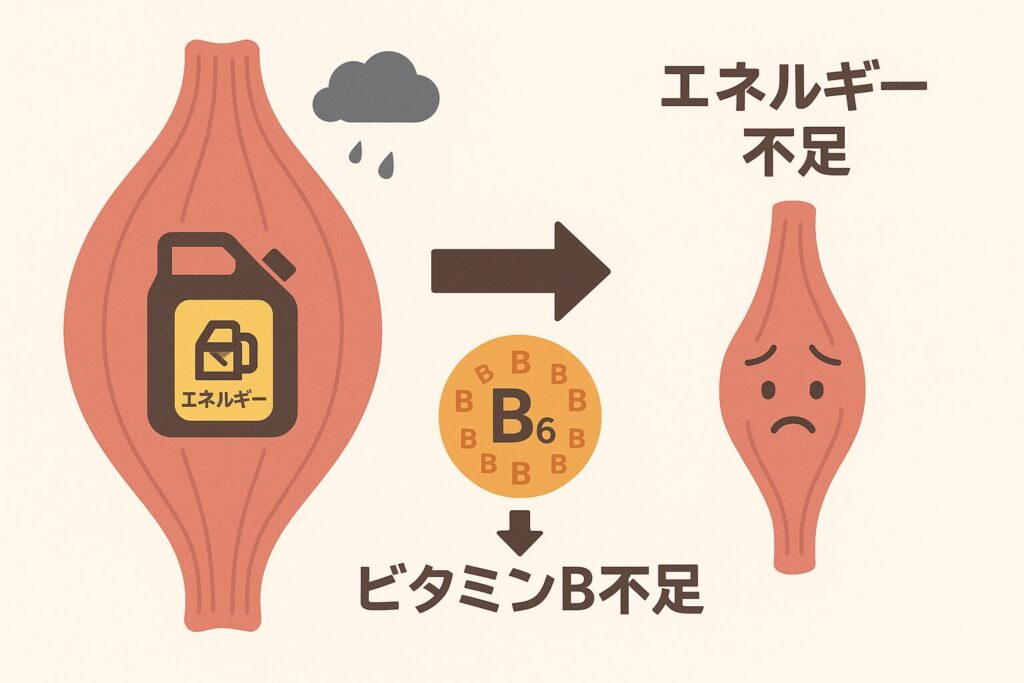

1.筋肉はエネルギーの保管庫(ガソリンタンクのようなもの)

食べたタンパク質を筋肉に合成する時にビタミンB6などビタミンB群が活躍します。ビタミンB群が

不足すると筋肉の合成が十分に進まずエネルギー保管庫の筋肉が細くなってしまいます。つまりビタ

ミンB群の不足で筋肉量が低下してエネルギー不足を起こしやすくなります

2.糖新生がうまくできなくなる

何も食べていない時間は肝臓や筋肉に貯めておいたエネルギーを放出します。この時にビタミンB6

が必要 ビタミンB6が足りないとうまく放出できずにエネルギー不足を起こしてしまいます

3.幸せ感が足りないからお菓子に幸せ感を求めるようになる

甘いものは一時的に脳内にドーパミンを放出させて幸せな気持ちになります 幸せ感を甘いものに

頼るようになると、甘いもの欲求が止まらなくなってしまいます このドーパミンの暴走を制御してく

れるのが幸せホルモンのセロトニン そしてセロトニンやドーパミンの合成に大切なのがビタミB6。

普段からビタミンB6が十分なら、幸せ感を甘いものに頼らなくても大丈夫になります

(お菓子を食べた時の感覚が変わりますよ〜)

●甘い物が食べたくなるのはカラダからの「エネルギーが足りない!!」というSOS

エネルギーが足りなくなる原因は

1.エネルギー保管庫(ガソリンタンク)が小さくなってしまうから

2.何も食べていない時にエネルギーを作り出すシステムに不具合が生じてしまっているから

3.甘いものは心の栄養と言われるように、幸せホルモンを甘いもの以外で十分作れていないから

それならば!

エネルギー切れしないように、保管庫を大きくしてエネルギーが作り出せるシステムをブンブン回して、

幸せホルモンをしっかり出していればいいんです

甘いものがなくても平気!になれば、お菓子とさよならしやすくなります。

筋肉量が減る⇒血糖値が不安定になる⇒筋肉量が減る の悪循環

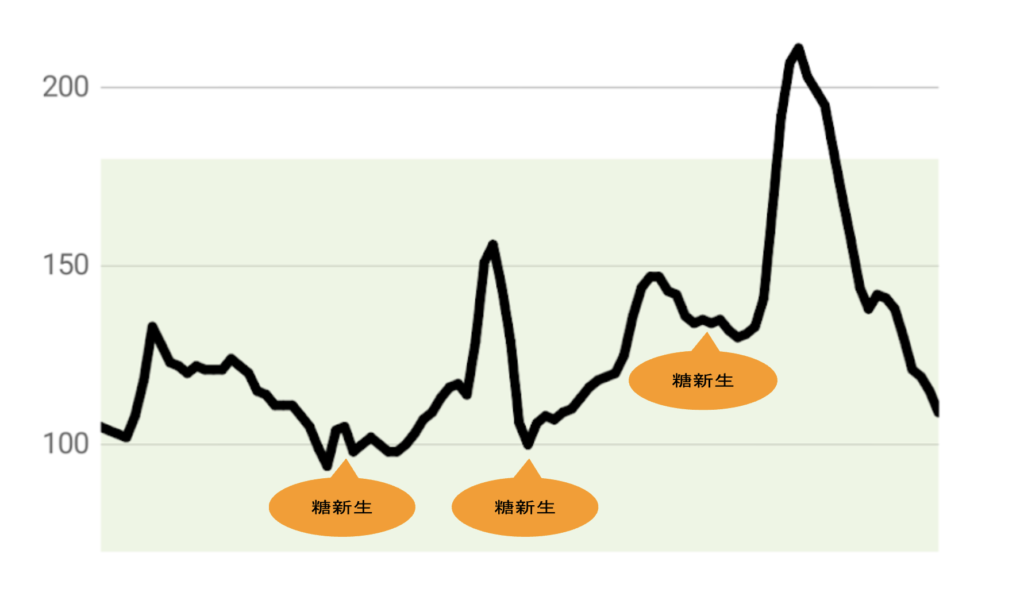

下のグラフは少し前の私のリブレ結果(リブレは24時間リアルタイムで血糖を測定するもの)

ガッタガタです

この頃の私は「すぐにおなかが空いてしまう」「1回にたくさん食べられない」「外出する時に不安なのでいつもおやつを持参する」って感じ。体力がなくて、すぐエネルギー切れしてバテてしまっていました

運動したいけど運動できない

集中して勉強したいけど、集中力が保てない

おなかが空くとイライラする

こんな悩みを抱えていました

これ全部エネルギー切れのサインなんです

グラフがガタガタなのは血糖値(血液の中のエネルギー)をうまく保てなくなっていて、何度も糖新生(肝臓、筋肉からのエネルギー再合成)して血糖値を維持しようとしているから

血糖値をうまく保てていないとリブレのグラフはガタガタになります

ビタミンB6はこの糖新生にとっても重要なビタミン

糖新生というのは糖質以外の脂質やタンパク質から糖質を再合成するシステム

この再合成に必要なのがビタミンB6なんです

問題なのは、筋肉から糖(エネルギー)を再合成する時に分解されて使われるのが筋肉のタンパク質だということ

つまり、糖新生を繰り返すことで筋肉のタンパク質を分解して使ってしまうから筋肉がどんどん減ってしまうということなんです

さらに糖新生でビタミンB6も消耗してしまいます

糖新生によって

筋肉が細くなる

⇓

エネルギー保管庫が小さくなる

⇓

エネルギー切れを起こしやすくなる

⇓

筋肉のタンパク質を分解する糖新生の回数が多くなる

⇓

筋肉が細くなる ビタミンB6を消耗する

⇓

何度もお菓子が食べたくなる

という悪循環にハマってしまいます

血糖値が下がり過ぎてしまう一番最初の原因は、急激に血糖値が上がってしまったことによる反動です

急激に血糖値が上がる⇒急激に血糖値が下がる(血糖値乱高下)

一見エネルギーを一気にあげてくれるお菓子は味方のように見えてしまうんですが

お菓子によって一気に上がった血糖値は、その後一気に下がります

エネルギー切れ⇒お菓子⇒血糖値の激しい上昇&下降⇒糖新生⇒筋肉量の低下⇒エネルギー切れ

の悪循環のトリガーになってしまいます

お菓子を止める方法

お菓子が食べたくなる原因はエネルギー切れでしたね

そしてエネルギー切れを起こす原因はビタミンB6(ビタミンB群)の不足でした

●筋肉量が減る

●血糖値(エネルギー)が下がり過ぎる

●セロトニンやドーパミンが作られにくくなって幸せを感じにくくなる

そして血糖値の急上昇によって急降下が起こってしまうことも大きな原因でした。

さて。

これをまとめるとお菓子を止める方法は

血糖値の急上昇・急降下を防いで、筋肉の材料と糖新生がスムーズにできる栄養、幸せホルモンの材料をしっかり食べて甘いもの欲求を減らしていくこと!

血糖値の乱高下を防ぐには

毎食たんぱく質と食物繊維を食べること。

そして

筋肉量を維持して、普段からしっかり幸せホルモンの材料が作られるようにビタミンB6(ビタミンB群)

を多く含む食品を食べること

下のイラストはビタミンB6を多く含む食品ですが、実はそのほとんどがたんぱく質食品。

毎食たんぱく質を食べられていないとビタミンB群も同時に不足してしまって

「甘いものが止められない!」の悪循環は二重に止まらなくなってしまいます

もし長年たんぱく質やビタミンB6が不足していそうなら

3ヶ月から半年はしっかり食べることを意識してみましょう

それが甘いものを止める確実な一歩になりますよ(*^^*)